blog_ 7x7

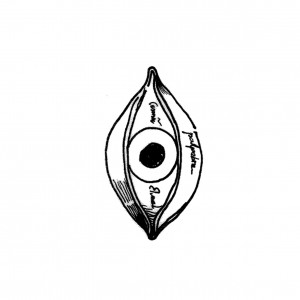

MARCELO BRAGA X BRUNO LEVORIN = vereolho.

Bruno Levorin, sobre O Homem Vermelho, de Marcelo Braga.

V

E

R

E O

L

H

O

Escuto o pequeno grande homem. Faço dele personagem que decidiu se colocar em questão. Ele disseca o contorno, carrega a experiência no colo da escuta, faz sorriso por aquilo que rememora, me apresenta à sua comunidade.

§

A pigmentação não espera a ordem do discurso e faz da pálpebra necessidade que transforma a finitude dos bípedes em percepção das emoções. Assim afirmavam os nativos da antiga ilha de Adedanha (21º 0’ 0’’ S, 160º 0’ 0’’ W -21,-160) porção menor de terra com 32 km de circunferência e uma área de 67,19 km², localizada no Pacífico Sul. Através da descarga de nomes e gestos, costurando as entranhas da imaginação e sacolejando a vermelhidão de seus corpos, este povo, todos os dias na beira do penhasco Mandrágora (nome de famosa planta da região, limítrofe com o reino animal, porque grita quando a arrancam), refletia acerca do perspectivismo da história terminada, morrendo e renascendo sob a síndrome aos raios ultravioleta.

– O som é arrepio. Relógio sonoro que penetra os pelos, faz a terra tremer com o frio por entre os poros e o humano chover -, dizia um dos seres vermelhos ao ser interrogado pela minha intuição enquanto tocava o seu Koto, instrumento musical local.

Eu lhe pergunto:

– Como realizar um gesto futuro de um acontecimento que aparenta não pertencer ao futuro? Acontecimento que fragiliza o tempo e faz com que o homem reconheça o fim de si mesmo.

Ele me responde:

– Em um mundo tão apropriado de especulações, diagnosticar na doença a necessidade de um futuro que não pertence a esta possibilidade parece encantador. Na ação dos fatos futuros não há narrativa que pertença a uma única estação, ela passeia gasosa sobre a dimensão costumeira, escorrega no agora, engasga no que passou e distribui o por vir que lá existe. Nesta experiência limite, a imagem é necessidade. Diferente do horizonte que dilata suas manifestações e se perde em durações exorbitantes, a imagem é meteorito. Reverberando arranhões no tempo, ela impulsiona para um campo criador, campo que é atingido com e pela vontade. Esparadrapo que rasga, gaze que toca, agulha que perfura o intocável medo – aparentemente uma santíssima trindade da experiência deste agrupamento.

§

Com a suspensão da palavra, depois de um mundaréu de encontros felizes junto da impecável filosofia da carne transmitida por aqueles de Adedanha, eis que aparece pairando sobre o abismo uma máquina espacial, objeto enorme que gira perante os olhos e examina o que os mesmos olhos não percebem. De dentro do objeto, surge o que os ruivos de pele apelidam de Corêutica, reflexo humano com moedas nas retinas que desenha linhas no pequeno espaço limitado pela estrutura maquínica. Na ausência indecente da falta, todos observam a criatura que ali permanece rexistindo em seu rubro suprematismo. O silêncio de todos frente a tal aparição é cicatriz que recodifica a expressão da vida transformando a extinção em tempo oportuno do movimento.

Depois de cerca de 50 minutos, escorre da nave uma canção em miúdo rádio. Não consigo aqui descrever tudo que foi falado pelo aparelho, todavia repito sua última estrofe:

– Não acredito em um mundo sem afeto.

Bashshar Fatin, 12 de Outubro de 1961

[1] . Bashshar Fatin (1910 – 1966) foi um etnólogo e antropólogo moçambicano que, dentre os anos 50 até o início dos 60, se dedicou ao encontro e relato a respeito da cultura de antigas civilizações do Pacífico Sul. Em 1966, morto na região de Kujati junto de seus diários, foram encontrados: um manto turco negro, dois pares de sapato, quatro lenços de algodão, um pequeno jogo de xadrez embrulhado em um saquinho e O Livro dos Seres Imaginários do argentino Jorge Luis Borges. Até hoje sua morte é um mistério.

Bruno Levorin é viajante do vigésimo primeiro século da era qual-quer